Après deux années de « Young Graduate Trainee » au site ESTEC de l’ESA pour préparer la mission du premier rover européen ExoMars, Inès rejoint e-Planets pour démarrer une thèse co-encadrée par Cathy Quantin Nataf (LGL-TPE) et John Carter (LAM) dans le cadre du projet ERC OCEANID.

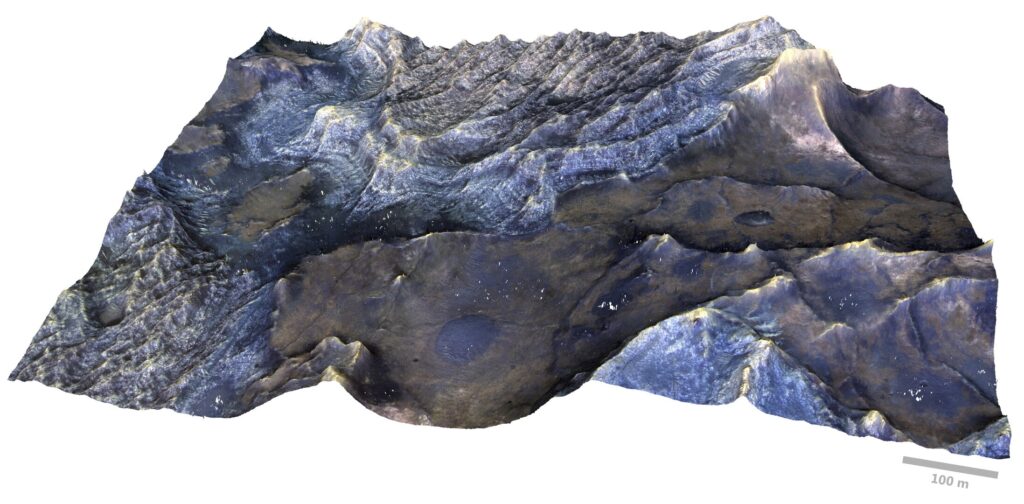

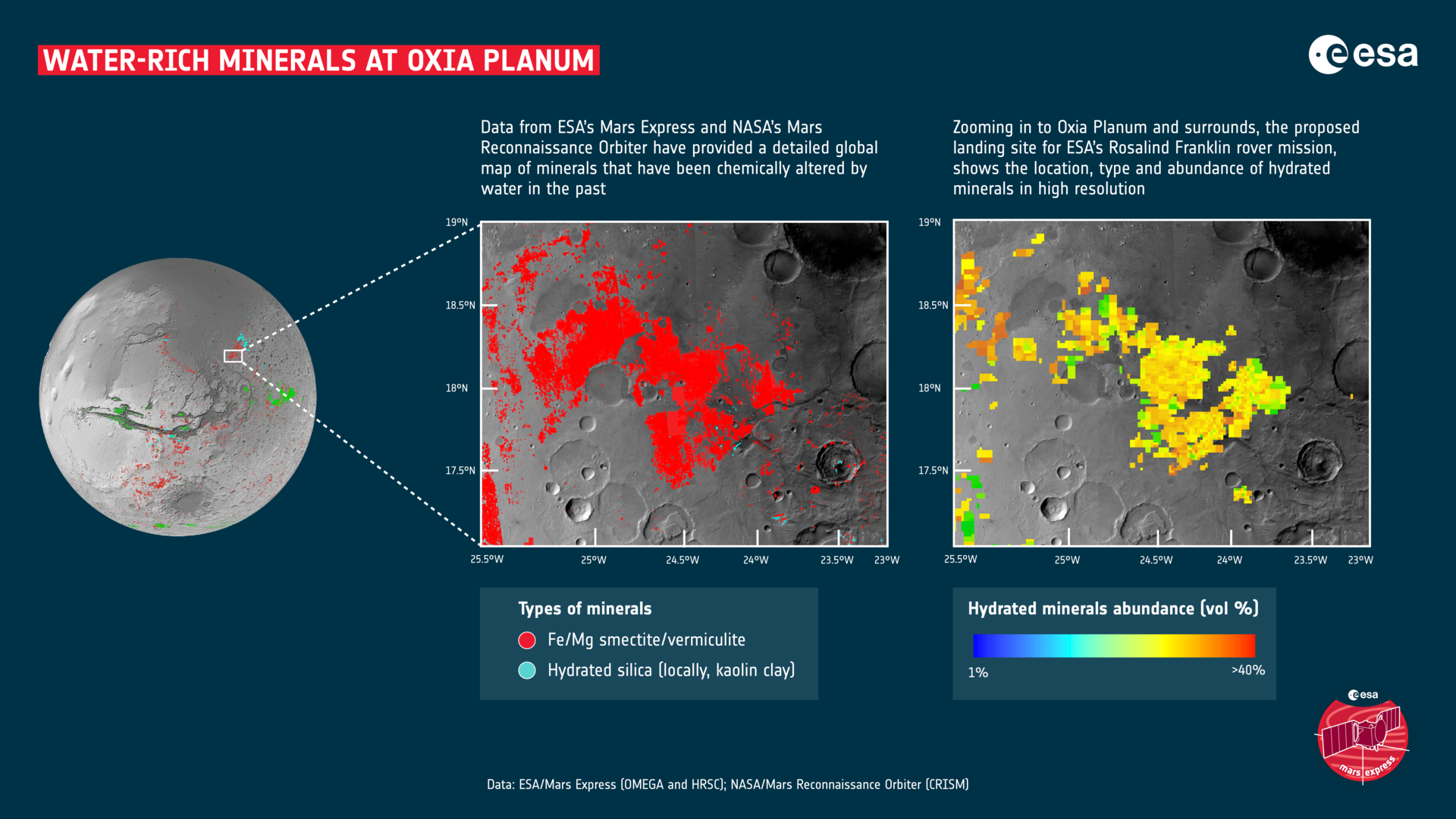

L’objectif de sa thèse est de documenter l’enregistrement sédimentaire ancien de Mars au niveau de la transition entre les terrains hauts de l’hémisphère sud et les terrains bas du Nord et de préparer la mission ExoMars en analysant l’étendue et la nature des terrains sédimentaires qui composent le site d’atterrissage.

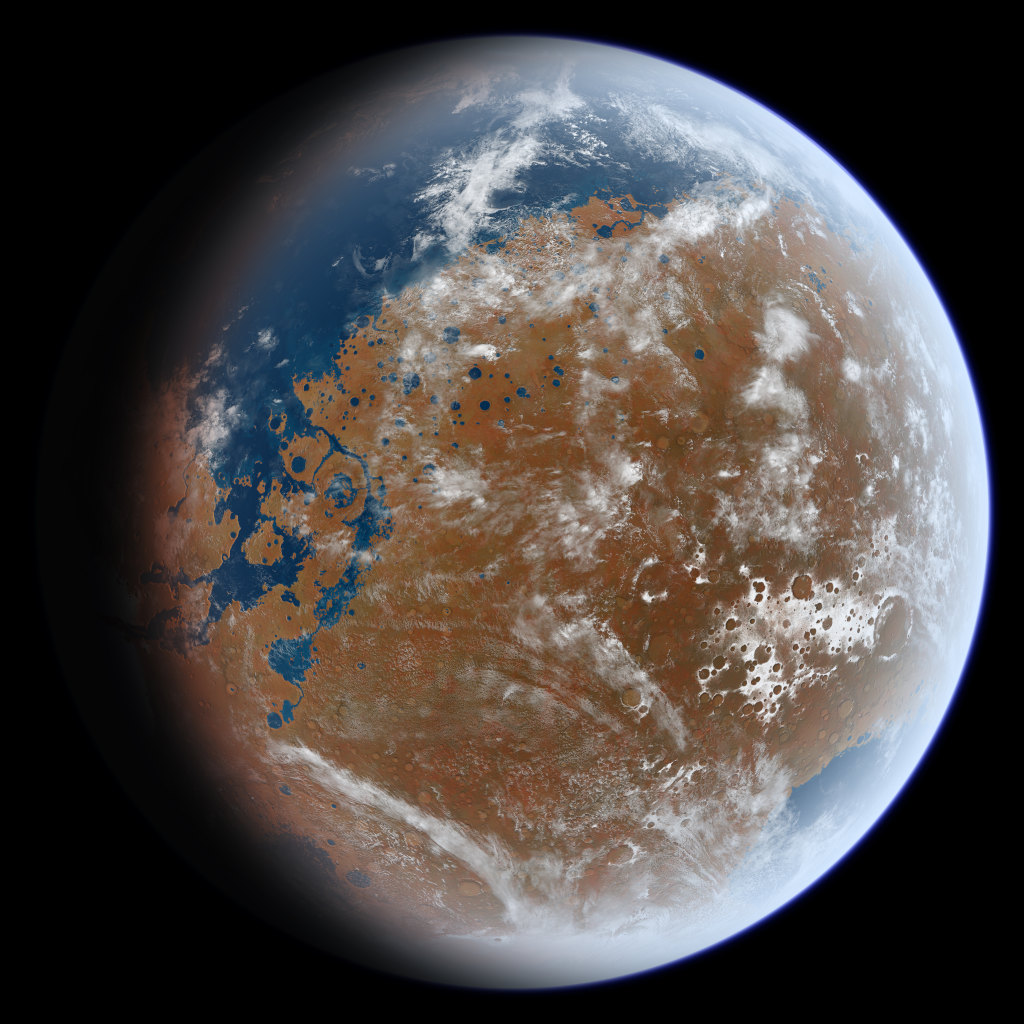

En effet, les missions martiennes des 20 dernières années ont révélé que Mars regorgeait de preuves d’un système hydrologique ancien complet favorable à l’émergence de la vie. Si tel est le cas, il y a tout lieu de croire que Mars a accueilli un océan hémisphérique couvrant les basses terres du nord. Cette hypothèse est aussi ancienne que l’exploration de Mars, mais a été remise en question à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies. Le cas de l’océan martien primitif reste l’un des problèmes les plus controversés et non résolus de la planète.

Des découvertes récentes rouvrent cette question suggérant que la principale activité océanique est peut-être plus ancienne qu’on ne le pensait avec des sédiments océaniques en partie enfouis et exhumés. La mission ExoMars Rosalind Franklin ESA qui sera lancé en 2028 a pour site d’atterrissage les dépôts sédimentaires les plus anciens jamais explorés sur Mars avec une origine potentiellement océanique.

Nous sommes tous heureux d’acceuillir et souhaiter la bienvenue à Ines!