Une tempête qui s’est déclarée au mois de mai a grossi de semaine en semaine et enveloppe maintenant toute la planète Mars d’une brume de poussière. Sur place, cela a obligé le rover américain Opportunity à suspendre ses activités, ses panneaux solaires ne recevant plus assez d’énergie. Mais Opportunity n’est pas le seul à être embêté : les astronomes amateurs le sont aussi, eux qui attendaient impatiemment l’opposition de Mars (c’est-à-dire son alignement avec la Terre et le Soleil) fin juillet pour photographier les détails de sa surface ! Hélas, pour le moment, le rideau de poussière ne laisse plus grand-chose à voir.

Les tempêtes sur Mars se déclarent le plus souvent autour du périhélie, lorsque la planète est au plus près du Soleil, ce qui coïncide avec l’été dans son hémisphère sud. L’augmentation de l’ensoleillement, alors que la calotte saisonnière de dioxyde de carbone ne s’est pas encore sublimée, engendre des contrastes de température importants et donc des vents violents, soulevant ainsi de grandes quantités de poussière dans l’atmosphère. Ce phénomène peut s’emballer et générer une tempête globale, mais les conditions nécessaires pour que cela se produise ne sont pas encore bien comprises. Les deux dernières tempêtes globales observées sur Mars datent de 2007 et 2001.

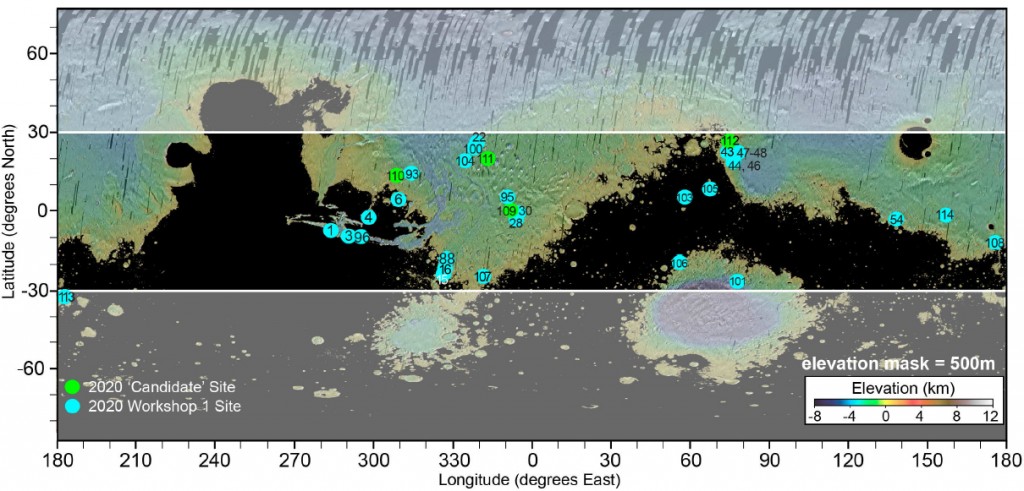

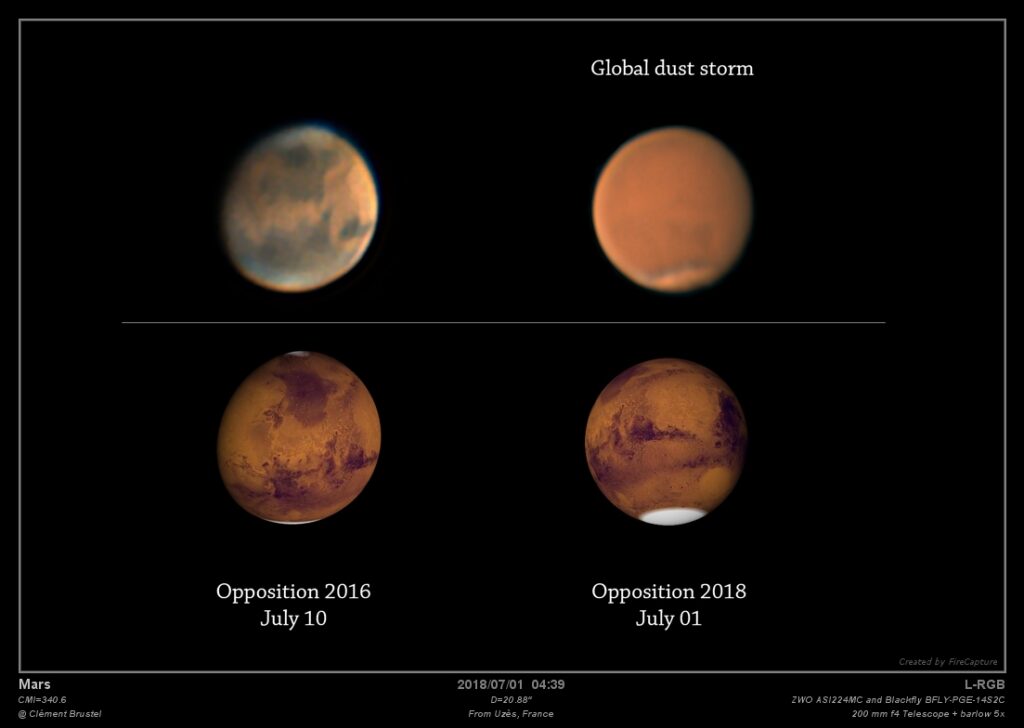

En haut : comparaison de deux vues de Mars acquises en juillet 2016 (sans tempête de poussière) et juillet 2018 (en pleine tempête globale). En bas : simulations informatiques montrant les structures théoriquement observables aux dates correspondantes. Photos et montage : C. Brustel.

Les deux images ci-dessus ont été prises par Clément Brustel, membre de l’équipe e-Planets, le 10 juillet 2016 et le 1er juillet 2018, avec un petit télescope depuis la France. La plus récente montre à quel point la tempête a opacifié l’atmosphère de Mars ! Seules quelques petites zones sombres de la surface et la calotte de glace de l’hémisphère sud sont encore visibles.

Depuis la Terre, il n’est pas si facile de photographier les planètes. Ces images résultent en fait d’un empilement de milliers de prises de vue. La technique utilisée ici est appelée « lucky imaging« , qui consiste non pas à prendre une unique photo, mais une vidéo à plusieurs centaines d’images par seconde, et ce pendant plusieurs minutes pour « figer » la turbulence de l’atmosphère terrestre. Les images sont ensuite triées automatiquement en fonction de leur netteté et seules celles prises par chance (d’où le nom de cette technique !) pendant les courts moments d’accalmie sont gardées et empilées pour composer l’image finale.

Le 31 juillet, Mars sera au plus proche de la Terre, comme tous les deux ans et deux mois, mais cette fois-ci, elle sera au plus proche depuis 2003. Vous pouvez en ce moment l’observer à l’œil nu en milieu de nuit, sa forte luminosité et sa couleur orange/rouge ne la laissant pas passer inaperçue.

(Texte : C. Brustel et E. Dehouck)