Alexandra Le Contellec (LGL-TPE, ENS de Lyon) soutiendra sa thèse, intitulée « Post-impact volcanic modification of craters on terrestrial planets » qui aura lieu le Jeudi 5 Décembre 2024 à 14h en salle des thèses à l’ENS Monod.

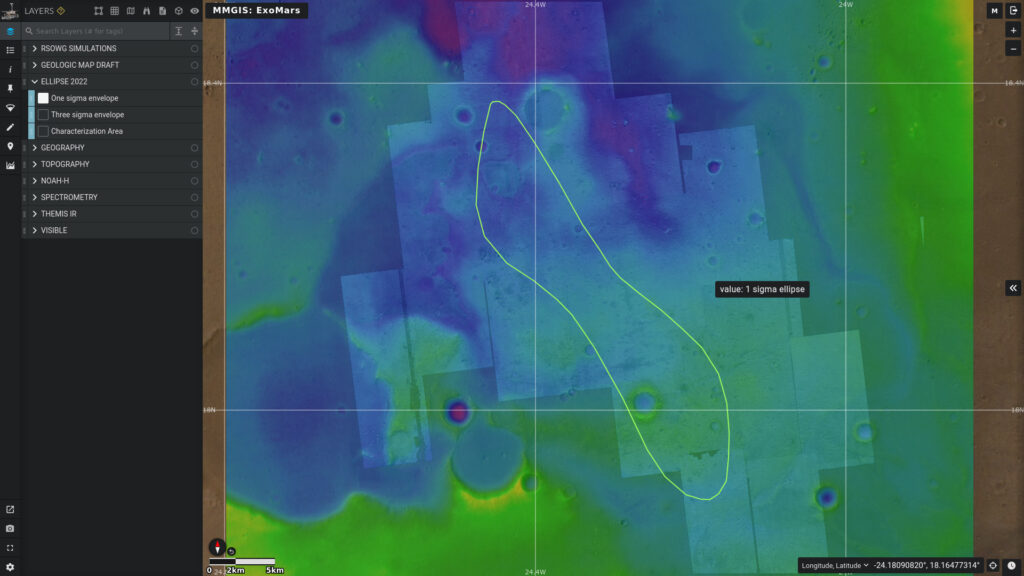

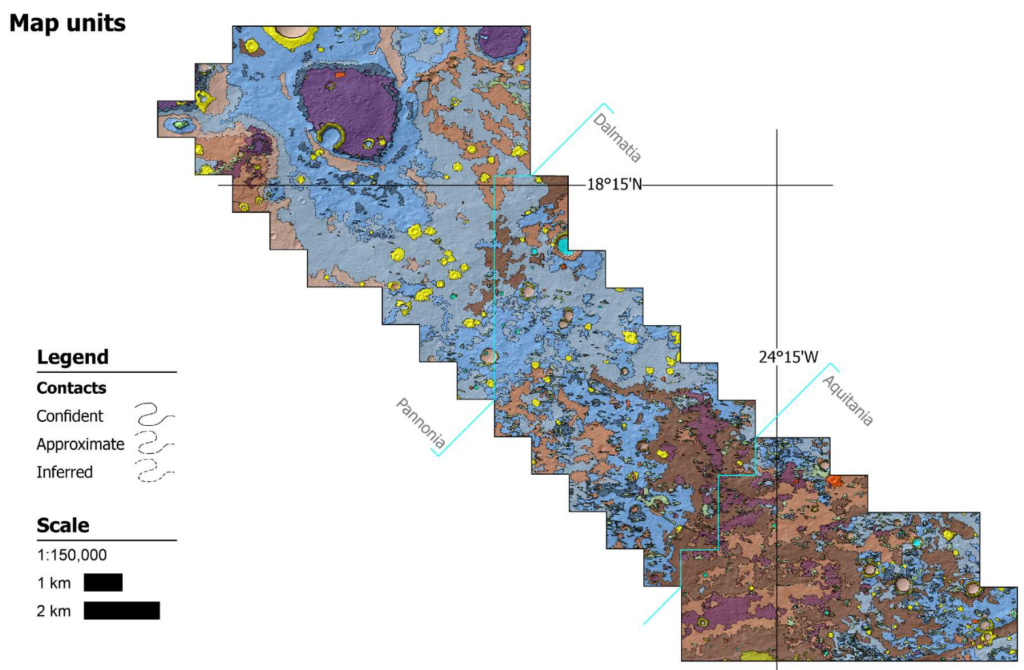

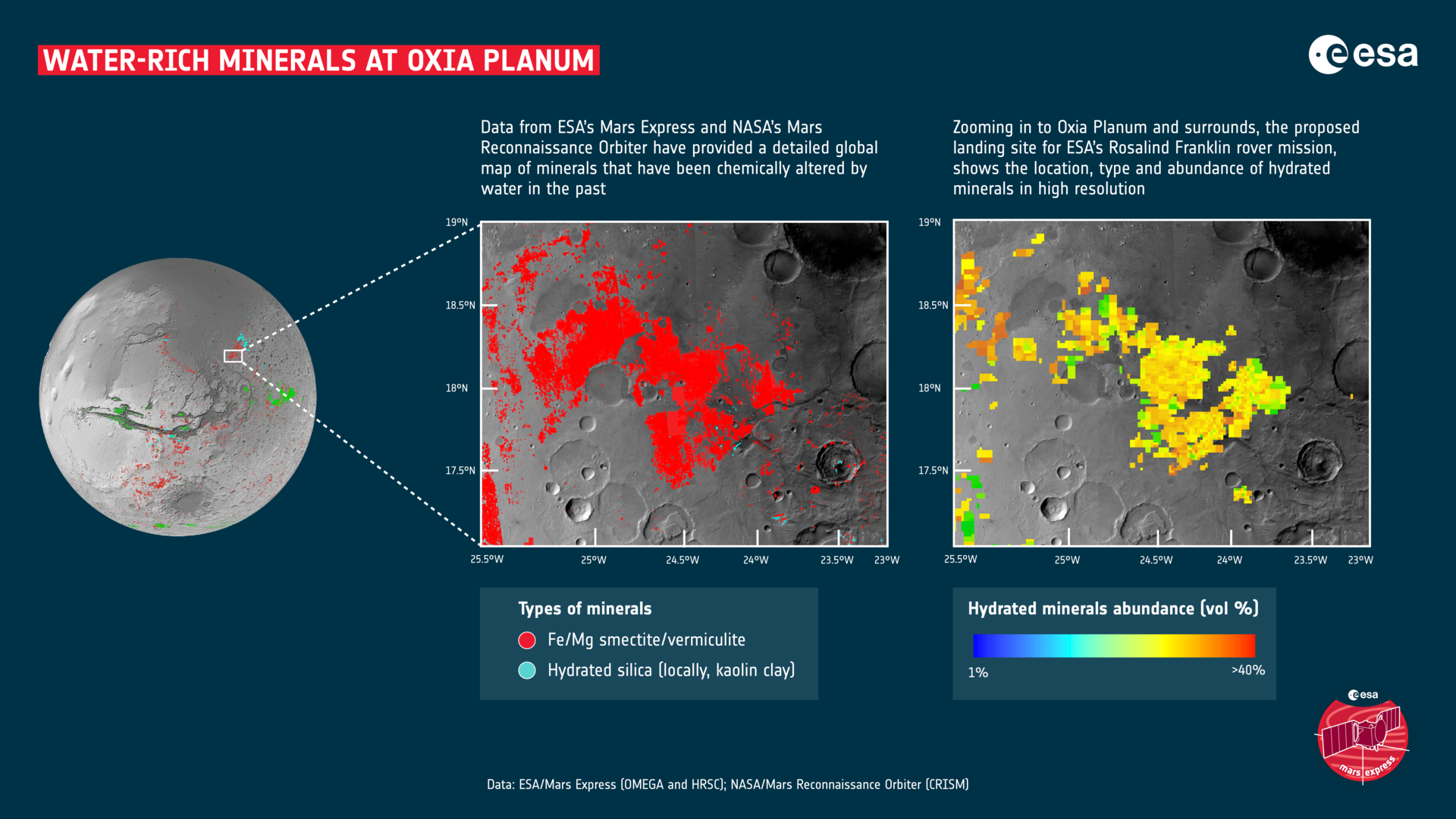

Sur les corps telluriques tels que Mars, Vénus ou la Lune, des traces d’activités volcaniques passées ou récentes sont visibles. Ces témoins du volcanisme sont très souvent associés aux cratères d’impact. Sur chacun de ces corps, l’altération des cratères par le volcanisme se manifeste cependant de façons différentes : les observations radar de la surface de Vénus indiquent que de nombreux cratères sont partiellement remplis, de l’intérieur, par du magma. Sur Mars et la Lune, de nombreux cratères présentent des sols surélevés et fracturés, sans pour autant présenter de traces d’éruptions volcaniques ; ils seraient le siège d’intrusions magmatiques endogènes à faible profondeur. Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons à ces modifications post-impact des cratères par le volcanisme, et cherchons à expliquer leur variété sur les différentes planètes étudiées. A partir d’observations de cratères non altérés, nous reconstruisons la topographie typique d’un cratère pour chacun des corps étudiés et calculons le champ de contraintes engendré par la topographie d’un cratère. Ces champs sont ensuite utilisés dans des simulations de propagation de dykes magmatiques au sein des croûtes planétaires afin d’étudier les conséquences de la présence de cratères sur l’ascension du magma vers la surface. Il a été démontré que la perturbation générée par un cratère aide à la remontée de magma plus dense que la croûte, qui d’ordinaire resterait stocké en profondeur. Nous montrons ici que les différences de modification post-formation des cratères sur les planètes étudiées et résultant de ce phénomène s’expliquent par une déviation du dyke plus importante sur la Lune et Mars, allant jusqu’à l’horizontalisation de celui-ci sous le cratère. Sur Vénus, la déviation sera plus faible et permet au magma d’atteindre la surface uniquement à l’intérieur du cratère. Cela nous permet aussi placer des contraintes sur les propriétés de la croûte et du magma qui sont favorables à ces observations.

Le jury sera constitué de:

- Hélène Massol, Maître de Conférence GEOPS-Université Paris-Saclay, Rapportrice

- Valérie Cayol, Directrice de Recherche LMV-Université de Clermont-Ferrand, Rapportrice

- Susan Conway, Directrice de Recherche LPG- Nantes Université, Examinatrice

- Francesco Maccaferri, Chercheur INGV Bologna, Examinateur

- Virginie Pinel, Directrice de Recherche IsTerre-Université Savoie Mont-Blanc, Examinatrice

- Samuel Angiboust, Professeur LGL-TPE-ENS de Lyon, Examinateur

- Chloé Michaut, Professeure LGL-TPE-ENS de Lyon, Directrice de thèse

Un lien pour assister à la soutenance en visioconférence sera ajouté quelques jours avant la soutenance. Un pot de thèse suivra la soutenance et se déroulera dans la salle conviviale du bâtiment M8 (2ème étage).